为“美丽中国”建设贡献气象智慧:让山更绿水更清百姓更富庶

发布时间:2019-03-25 17:52:12

当今时代,面临气候变暖、干旱加重、洪涝频发、水土流失、森林消失、荒漠化扩展、湿地退化等诸多生态危机。

也很少有一个国家像中国这样,拥有丰富的生态资源,也遭遇多种生态挑战。

有利的气候条件是自然生产力,是资源;不利的气候条件则破坏生产力,导致灾害。对气象工作者而言,在危机之下发现新生机,是越来越重要的课题。

党的十八大以来,气象部门围绕保障服务生态文明建设,立足趋利避害,在环境监测、资源开发、决策咨询、风险防范、科技支撑等方面发挥积极作用,让美好愿景更快变为现实。

从黑龙江黑河到云南腾冲,一条直线斜跨中国,这就是胡焕庸线。这条线东南部是我国粮食主产区,养活了大部分的人口;西北部有我国最大的草场,人口稀少。

1935年,胡焕庸线问世。多年来,尽管我国经济社会已经历巨大变化,但这条具备多种意义的直线依然稳定。当我们将其与年降水量400毫米等值线重叠时,就能理解其稳定性来源:两者高度吻合。这条人口地理分界线是气候变化的产物,同时这也是一条“生态线”,与气象密切相关。

在自然生态系统的变化中,气候是产生影响的活跃因素,也是其状况的综合反映。天气、气候服务在生态文明建设中发挥着基础性科技支撑作用。

围绕党中央、国务院有关推进生态文明建设的战略部署,中国气象局从顶层设计出发,开展生态文明建设气象保障服务发展专项设计研究,出台《“十三五”生态文明建设气象保障规划》《关于加强生态文明建设气象保障服务工作的意见》,指导各级气象部门为建设美丽中国、创造良好生产生活环境、维护国家生态安全做好气象保障支撑。

如何发挥气象在生态文明建设中的作用,成为全国气象部门深思的问题。各地积极融入地方生态文明建设大局,为更好地发挥气象科技支撑保障作用夯实基础。截至10月24日,江西、西藏、内蒙古、黑龙江等省(自治区)气象部门成立地方生态遥感机构,中国气象局已批复北京、山西、贵州、上海等11省(直辖市)设立生态气象和卫星遥感机构;新疆、内蒙古、江苏等省份组建了生态气象创新团队。

作为我国生态文明建设中具有代表性的媒体品牌活动,“绿镜头·发现中国”从2013 年起已经走过了六年。该活动以新闻眼光关注生态,倡导尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念。图为“绿镜头·发现中国”活动走进新疆。

9月16日,今年第22号台风“山竹”在广东台山海宴镇登陆,展现出了摧枯拉朽的破坏力。

不久之前的6月,大兴安岭林区雷击引发特大林火,被大火烧得黑黢黢的树木随处可见。

更早一点,2010年,发生于我国西南五省区市的特大干旱,对当地生态环境造成严重破坏;2008年年初,历史罕见的低温雨雪冰冻灾害之后,我国南方森林遭到毁灭性破坏……

在气象灾害面前,生态系统如同玻璃杯般脆弱。减少灾害性天气气候事件带来的危害,积极应对气象风险,需要气象工作者不断努力。

纵观地面与高空,由卫星、雷达、地面气象站组成的天地空一体化气象综合观测网络,实现了对暴雨、霾、沙尘暴、干旱、高温等气象灾害的实时监测,同时还对山水林田湖草以及大气成分的基本状态与变化、森林火灾、湖泊蓝藻、海洋浒苔、城市热岛、酸雨等开展常规业务监测,累积了长时间序列的生态气象数据。

其中,以风云四号A星为代表的新一代静止气象卫星可实现对快速变化的生态环境目标的早期探测,对环境灾害事件的全过程连续监测。今年4月,太湖流域的一次严重的蓝藻扩散过程被风云四号A星及时“捕获”。未来,生态遥感将不局限于某一颗卫星,而是极轨卫星、静止卫星、高分卫星等多元卫星配合发挥作用,共同做好生态环境监测。

风云四号A星可实现对空气质量、森林火险等的实时监测。

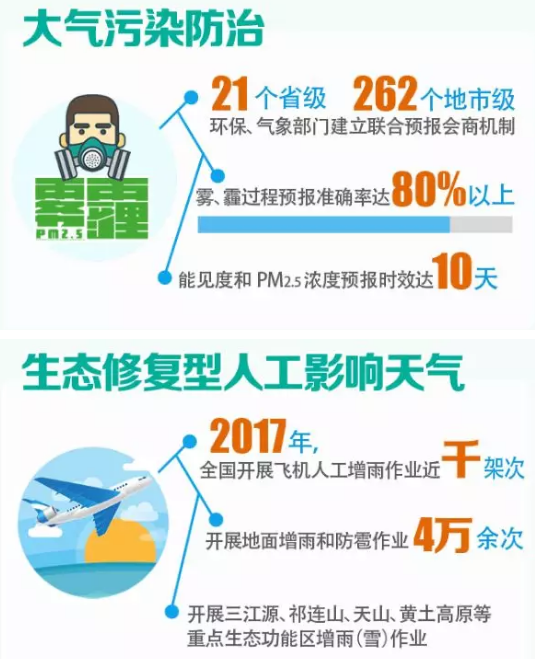

而预报预测作为气象部门的“看家本领”,在保障生态安全过程中也发挥着重要作用。气象部门充分应用具有自主知识产权的环境气象预报数值模式和覆盖从国家级到县级的四级环境气象预报服务业务体系,与国家级和全国21个省级、262个地市级环保部门建立联合预报会商机制,为各级政府、环保部门和社会公众提供雾、霾、空气质量和污染气象条件监测预报服务。在“蓝天保卫战”中,全国雾、霾过程预报准确率达80%以上,重点区域能见度和PM2.5浓度预报时效达10天。

各地气象部门积极、主动融入当地生态环境治理,多份生态气象监测评估分析报告,获得地方党委、政府领导肯定。北京、河北、安徽、河南等地气象部门积极开展人工增雨(雪)作业,增加降水对大气污染的湿沉降作用,为改善当地空气质量贡献力量。

沿着黄河逆流而上,当看到三江源河清水净,周围牧草丰茂、时有鸟鹤嬉戏,很难想象,这里曾遭遇湿地干涸、沼泽消失、草场退化等生态危机。2006年至2017年,借助人工增雨(雪),三江源增加降水约577亿立方米,这项举措配合着地面调水及我国西部降水的自然增多,促使黄河源头“千湖景观”再度显现。

不仅在三江源,在天山、贺兰山、祁连山等地,随着生态修复型人工增雨(雪)作业的实施,降水量和冰雪储备有效增加,河道来水量增加、湖泊湿地面积扩大,水源涵养功能逐步恢复。过去“伤痕累累”的自然系统逐步重新“美丽”。

“绿镜头·发现中国”系列采访活动走进内蒙古。图为内蒙古火山群。

在我国,东北北部冷凉地区、北方农牧交错区、西北风沙干旱区和西南石漠化地区,因在地图上连起来形似镰刀而被称为“镰刀弯”地区。

由于气候变暖和玉米价格高涨,这些地区玉米不断扩种,不仅意味着低生产效益和资源浪费,还给生态系统带来压力。

2016年,国家气象中心针对“镰刀弯”地区的玉米气候适宜性和气候生产潜力进行定量评估,并结合遥感监测,将其划分为玉米适宜区、次适宜区和不适宜区,为农业种植结构调整提供科学依据。

同时,全国陆地及近海风能资源和全国陆地太阳能资源分布也尽在掌握,气象部门完成全国风能1公里分辨率、太阳能10公里分辨率精细化评估,全国13万个建档立卡贫困村太阳能资源评估,支撑清洁能源科学开发。800余个风电场和太阳能电站可获得气象预报服务,大大提升了清洁能源利用效率。

气象部门不仅善于发现生态之美,还运用专业能力“放大”这种美。

生态气象公报、天然氧吧、气候标志、国家气象公园等一批“叫得响”的国家生态气象品牌创建,“安徽气候好产品”“清新福建”“岭南生态气候标志”等具有地方特色的生态气象品牌应运而生,推动了旅游、康养等绿色产业发展。

譬如,浙江建德、内蒙古阿尔山、新疆阿勒泰分别获评中国气候宜居城市、中国气候生态市、中国雪都等国家气候标志;贵州梵净山等地和河北围场县(塞罕坝)分别被列为中国天然氧吧创建地区和创建示范点……优质生态正在成为当地竞相重点经营的“品牌”。

在“美丽中国”建设中,气象元素与绿色内涵被不断注入。近5年来,气象部门开展了2700余项重大规划和重大工程气候可行性论证,在防范城市气候风险和重大工程项目建设气候风险方面发挥了作用。全国595个市、县气象部门会同建设、市政等部门联合编制暴雨强度公式。气象部门为北京、天津、杭州、雄安新区等206个城市开展气候可行性论证,完成123项重大区域性经济发展规划、农(牧、渔)业结构调整项目。

今天,气象在生态文明建设中的作用,更得到了政策及法律层面的支撑——20个省(自治区、直辖市)陆续出台关于气候资源的地方性法规和政府规章,辽宁开展生态保护红线区域气象因子监测预警,广西为生态文明绩效考核提供气象分析评估,安徽将气象指标纳入全省绿色发展季度统计监测体系,陕西、江西、海南等省气象局获批企业碳核查资质……